音浴博物館の館長として、医師会の総会や、セミナーの講師にお招きいただくことが増えてきました。

演題は「レコードの歴史と現状」。 講演と言っても、時間の半分は音浴博物館の説明・PRになってしまいますが、本題の レコードの発明、仕組み、改良発展、その間のエピソードなどは勿論お話しします。

レコードの発明、仕組み、改良発展、その間のエピソードなどは勿論お話しします。

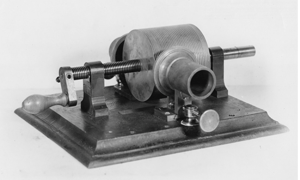

アナログレコードの発明は 1877年、トーマス・エジソンによるものとされています。 エジソンの求めていたものは、人の声を録音する装置でした。 声=空気の振動を雲母の振動板でとらえ取り付けられた金属の針(突起)が金属のロール(筒)にピーンと貼られた薄いスズ膜に凸凹の傷を残すことで、消えてしまっていた振動が物理的な傷として記録されました。

面白いのは、この仕組みを思いついたのが、モールス・コードの記録装置の発明研究からだったというところです。 モールスコード(日本ではモールス信号と言いますが、信号でなく記号というのが本来の名前なんですね)は、電気の流れが有るか無いか、その長さを 短いか、長いかの組み合わせで 文字を表現するいわばデジタル。

電信に載って流れてくるオン・オフのモールスコードを 先述の金属膜に電極の先をあてて、「・・・ --- ・・・(SOS)」というように凸凹で記録する装置を発明しました。その記録を聞き返しているうちに「おや、人の声のように聞こえるぞ・・・」と閃いたと言われています。

しかし、そのアイデアを形にし、今のレコードにつながる発明をしたエジソンは、あまり音楽には興味がなかったとも言われています。 <つづく>

Blog

ブログ

当館の日常や音楽についてのよもやま話